Spezialisten für Hinterer Augenabschnitt

4 Spezialisten gefunden

Informationen zum Bereich Hinterer Augenabschnitt

Was ist der hintere Augenabschnitt?

In der Augenheilkunde teilt man das Auge vereinfacht in zwei Bereiche ein, bei denen man zwischen dem vorderen und dem hinteren Augenabschnitt unterscheidet. Zu den vorderen Strukturen gehören dabei die Augenlider, Bindehaut, Hornhaut, Augenlinse, Lederhaut sowie die Iris. Während die meisten dieser Strukturen von außen sichtbar sind, befindet sich der hintere Augenabschnitt tiefer in der Augenhöhle gelegen. Hierzu zählen der Glaskörper, die Aderhaut und die Netzhaut. Teilweise wird auch die Lederhaut zum hinteren Augenabschnitt gezählt, da sie sowohl den vorderen als auch den hinteren Teil des Augapfels umgibt.

Der Glaskörper füllt den größten Teil des hinteren Augenabschnittes aus und verleiht dem Augapfel seine Form und Stabilität. Ihm liegt die Netzhaut an, deren Nervenzellen den Sehnerven bilden, der die Sehinformationen letztlich an das Gehirn weiterleitet. Die Aderhaut, auch Choroidea genannt, versorgt die Netzhaut mit Sauerstoff und Nährstoffen. Durch das Zusammenspiel der verschiedenen Strukturen sowohl des vorderen als auch des hinteren Augenabschnittes wird schließlich der Sehvorgang ermöglicht.

Erkrankungen des hinteren Augenabschnittes

Die diversen Strukturen des hinteren Augenabschnittes können durch verschiedene Erkrankungen in ihrer Funktion eingeschränkt sein und somit Beschwerden hervorrufen. Hier soll ein Überblick zu den wichtigsten und häufigsten Krankheitsbildern im Bereich des hinteren Augenabschnitts folgen.

Erkrankungen des Glaskörpers

Der Glaskörper besteht zum Großteil aus Wasser, hat eine gallertige Konsistenz und ist im gesunden Zustand transparent. Er ist wichtig für die Stabilität und Formgebung des Augapfels. Mit zunehmendem Alter kommt es zu Umbauprozessen innerhalb des Glaskörpers und dieser wird zunehmend verflüssigt. Diese Glaskörperverflüssigung ist ein sehr häufiges Krankheitsbild und geht meist ohne Beschwerden einher. Es können allerdings auch sogenannte Mouches volantes („fliegende Fliegen“) auftreten, die sich als dunkle Strukturen präsentieren, die sich im Blickfeld bewegen. Sie besitzen zwar meist keinen Krankheitswert, können jedoch als störend empfunden werden.

Die Glaskörperverflüssigung kann auch mit Komplikationen verbunden sein, zu denen die Glaskörperabhebung zählt. Hierbei löst sich der Glaskörper von seiner Unterlage, sodass Zug auf die Netzhaut ausgeübt wird und sich diese abhebt. Die Netzhautablösung äußert sich meist durch plötzlich auftretende Gesichtsfeldausfälle, Lichtblitze oder schwarze Flecken im Gesichtsfeld („Rußregen“). Es handelt sich in jedem Fall um einen akut behandlungsbedürftigen Notfall in der Augenheilkunde.

Ein weiteres Krankheitsbild des Glaskörpers ist die Glaskörperblutung. Sie kann verschiedene Ursachen haben, zu denen neben der Glaskörperabhebung auch diabetische Augenerkrankungen, Gefäßverschlüsse oder die altersbedingte Makuladegeneration zählen. Die Patienten nehmen dabei häufig eine Art „Rußregen“ im Sichtfeld wahr oder beklagen einen Sehverlust. Die Behandlung richtet sich dann nach der Ursache der Glaskörpertrübung.

Auch entzündliche Erkrankungen können im Bereich des inneren Augapfels auftreten. Im Medizinischen spricht man dabei von einer Endophthalmitis oder auch einer Vitritis. Ursächlich können dabei Infektionen mit Bakterien, Viren oder auch Pilzen bestehen. Ein besonders hohes Risiko besteht bei einer Verletzung des Augapfels, da die Krankheitserreger hierdurch leicht in das Innere des Auges eintreten können. Therapeutisch werden Medikamente, die sich gegen die Krankheitserreger richten, sowohl in den Augapfel als auch systemisch über eine Vene verabreicht. In schweren Fällen kann auch die Entfernung des Glaskörpers notwendig sein.

Erkrankungen der Aderhaut

Die Aderhaut verläuft zwischen Lederhaut und Netzhaut und enthält eine Vielzahl von Gefäßen. Ihre Hauptaufgabe ist die Versorgung der Netzhaut mit Nährstoffen und Sauerstoff. Häufig wird die Aderhaut zusammen mit der Iris und dem Ziliarkörper unter dem Begriff Uvea zusammengefasst. Die Aderhaut bildet dabei den hinteren Abschnitt der Uvea.

Infektionen der Uvea werden als Uveitis bezeichnet. Bei einer hinteren Uveitis (Uveitis posterior) ist dabei die Aderhaut betroffen, wobei auch Anteile des Glaskörpers oder der Netzhaut beteiligt sein können. In der Regel empfinden die Betroffenen keine Schmerzen, beklagen jedoch eine Sehverschlechterung. Ursächlich kann eine Infektion mit Krankheitserregern wie Bakterien oder Viren oder eine systemische Erkrankung vorliegen. Zu den wichtigsten Allgemeinerkrankungen, die mit einer Uveitis einhergehen können, gehören rheumatische sowie chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Kann keine Ursache für die Infektion ausgemacht werden, spricht man von einem idiopathischen Krankheitsbild. Die Behandlung richtet sich dementsprechend nach der zugrundeliegenden Erkrankung.

Das Maligne Melanom („schwarzer Hautkrebs“) der Aderhaut bildet den häufigsten bösartigen primären Tumor des Auges. Symptome treten hierbei häufig erst in späteren Krankheitsstadien auf und bestehen oft aus schmerzlosen Gesichtsfeldausfällen. Die Therapie besteht in den meisten Fällen aus einer lokalen Strahlentherapie, in seltenen Fällen muss jedoch auch das Auge im Gesamten entfernt werden.

Erkrankungen der Netzhaut

Die Netzhaut (Retina) ist essenzieller Bestandteil des Auges, durch den der eigentliche Seheindruck vermittelt wird. Sie besteht auch verschiedenen Nervenzellen, die dazu in der Lage sind, Lichtsignale in elektrische Signale umzuwandeln. Diese werden schließlich an das Gehirn weitergeleitet. Wichtige Abschnitte der sind die Papille („blinder Fleck“), an der der Sehnerv austritt, sowie die Makula. Diese enthält keine Gefäße, aber besonders viele spezialisierte Nervenzellen und bildet somit den Ort des schärfsten Sehens.

Eine sehr häufige Erkrankung und in Industrienationen die häufigste Ursache für eine Erblindung ist die altersbedingte Makuladegeneration, kurz AMD. Hierbei liegt eine Stoffwechselstörung vor, durch die sich Abfallprodukte im Bereich der Makula ansammeln. In der Folge kommt es zu einer Einschränkung des zentralen Sehfeldes, während im äußeren Bereich weiterhin eine gute Sicht besteht. Dies bedeutet für die Patienten eine starke Einschränkung im Alltag, da viele Dinge wie die Orientierung im Raum oder Lesen nicht mehr richtig möglich sind.

Man unterscheidet die häufigere trockene AMD, die sich meist schleichend im Rahmen des Alterungsprozesses entwickelt, von einer feuchten Verlaufsform. Bei der feuchten AMD kommt es zur Neubildung von Gefäßen und somit zu Einblutungen und Flüssigkeitsansammlungen. Therapeutisch besteht bei der feuchten Form die Möglichkeit, spezielle Substanzen in den Glaskörper zu injizieren. Bei der trockenen AMD sind die Therapieoptionen leider stark eingeschränkt und oft auf symptomatische Ansätze beschränkt.

Weiterhin können im Bereich der Netzhaut Gefäßerkrankungen auftreten, durch die die Versorgung der Retina mit Nähstoffen und Sauerstoff eingeschränkt werden kann. Hierzu gehören unter anderem venöse und arterielle Gefäßverschlüsse sowie Erkrankungen des Augenhintergrundes, die durch das langjährige Bestehen eines Diabetes mellitus oder eines Bluthochdrucks (Hypertension) hervorgerufen werden können. Gefäßverschlüsse äußern sich meist durch einen plötzlichen, schmerzlosen Sehverlust. Diabetische und hypertensive Augenerkrankungen entwickeln sich hingegen meist langsam im Krankheitsverlauf.

Auch Tumore können im hinteren Augenabschnitt auftreten. Zu den wichtigsten bösartigen Tumoren gehören dabei neben dem Aderhautmelanom auch das Retinoblastom, das im Bereich der Netzhaut auftritt. Dieses tritt typischerweise im Kleinkindalter auf und äußert sich durch einen fehlenden Rotreflex des Auges bei Beleuchtung. Je nach Ausmaß der Erkrankung beinhaltet die Therapie sowohl chirurgische Ansätze als auch den Einsatz einer Chemotherapie. In schweren Fällen kann auch die komplette Entfernung des Auges notwendig sein.

Diagnostik und Untersuchungsmethoden des hinteren Augenabschnitts

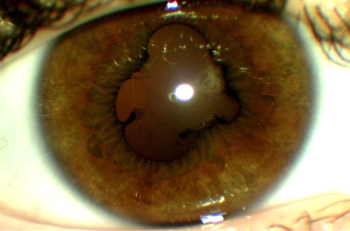

Jede Diagnostik in der Augenheilkunde beginnt zunächst mit der Erhebung einer ausführlichen Anamnese sowie einer symptombezogenen Untersuchung. Dabei wird das gesamte Auge gründlich untersucht. Zu Beginn erfolgt dabei meist eine Spaltlampenuntersuchung. Hierbei wird das Auge durch ein spezielles Mikroskop mithilfe eines spaltförmigen Lichtstrahls untersucht. Gegebenenfalls werden hierfür zunächst spezielle Augentropfen verabreicht, die die Pupille weitstellen, sodass die Netzhaut besser beurteilt werden kann. Die Untersuchungsmethode erlaubt eine Untersuchung sowohl des vorderen als auch des hinteren Augenabschnitts.

Die Fundoskopie oder auch Ophthalmoskopie erfolgt ebenfalls meist mit weit geöffneter Pupille und dient der genaueren Beurteilung des Augenhintergrundes. Man unterscheidet dabei die direkte von der indirekten Ophthalmoskopie, bei der besonders gut auch die äußeren Abschnitte der Netzhaut beurteilt werden können.

Bei vielen Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts kommt es zu Sehverschlechterungen oder Einschränkungen des Gesichtsfeldes. Um diese Beschwerden objektiv beurteilen zu können, erfolgt häufig eine Sehschärfenbestimmung sowie eine Messung des Gesichtsfeldes (Perimetrie). Je nach vermutetem Krankheitsbild können zudem spezielle bildgebende Verfahren wie die optische Kohärenztomografie (OCT) durchgeführt werden, bei der vor allem die Makula und Papille gut beurteilt werden können.

Therapiemöglichkeiten des hinteren Augenabschnitts

Die Behandlung der verschiedenen Erkrankungen des hinteren Augenabschnitts sollte sich möglichst nach der Ursache richten, sodass verschiedene Behandlungsmethoden zum Einsatz kommen. Liegt einem Beschwerdebild eine verursachende Grunderkrankung wie beispielsweise Bluthochdruck oder Diabetes mellitus zugrunde, sollte sich die Behandlung selbstverständlich auch gegen diese richten.

Zum Einsatz kommen dabei unter anderem folgende Methoden:

- lokale oder systemische Gabe von Medikamenten, die sich gegen Bakterien, Viren oder Pilze richten

- operative Eingriffe am Glaskörper sowie die Entfernung des Glaskörpers (Vitrektomie)

- Laserbehandlungen der Netzhaut

- operative Entfernung von Tumoren sowie Chemo- und Strahlentherapie

- Injektionen in den Glaskörper, beispielsweise bei der feuchten Makuladegeneration

- Verordnung von speziellen Sehhilfen, beispielsweise bei der trockenen Makuladegeneration

Welche Ärzte und Kliniken sind Spezialisten für Augenheilkunde?

Wer einen Arzt benötigt, möchte für sich die beste medizinische Versorgung. Darum fragt sich der Patient, wo finde ich die beste Augenklinik in Deutschland oder der Schweiz? Da diese Frage objektiv nicht zu beantworten ist und ein seriöser Arzt nie behaupten würde, dass er der beste Augenarzt ist, kann man sich nur auf die Erfahrung eines Arztes verlassen.

Wo finde ich eine spezialisierte Augenklinik oder einen Augenchirurgen?

Bei PRIMO MEDICO finden Sie ausschließlich erfahrene Spezialisten und Kliniken für Augenheilkunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Derzeit finden Sie bei uns anerkannte Experten in folgenden Städten:

Augenkliniken in Deutschland:

Augenkliniken in der Schweiz:

Quellen:

- Peter Walter, Niklas Plange: Basiswissen Augenheilkunde. Springer-Verlag 2017. ISBN: 978-3-662-52800-6.

- Franz Grehn: Augenheilkunde. 32. Auflage. Springer-Verlag 2019. ISBN: 978-3-662-59153-6.

- Amboss, Nachschlagewerk für Mediziner. next.amboss.com/de/article/tO0X8T [Stand: 06.03.2025]

Behandlungsfokus Hinterer Augenabschnitt

Fachbeiträge

Trockenes Auge: Dr. Tabitha Neuhann

Tränende Augen oder Augenjucken lieber rechtzeitig abklären, bevor das Sehen zur Qual wird!

Glaukom / Grüner Star: Dr. Karsten Klabe

Irreparable Sehnervschädigung, häufigste Form bis ins Spätstadium ohne Symptome! Wichtig ist Früherkennung und konsequente Therapie!

KI Augen-Diagnostik: Prof. Peter Szurman

Künstliche Intelligenz beim Augenarzt: Mit KI-Sprechstunden Therapien frühzeitig und gezielt anpassen.

Netzhautablösung: Prof. Armin Wolf

Immer mehr Menschen betroffen! Es tut nicht weh, das ist das Problem! „Das Auge wird blind, wenn wir bei einer Netzhautablösung nichts tun!“ Erhöhtes…

Kurzsichtigkeit / Myopie: Prof. Hakan Kaymak

Immer mehr Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche, sind heutzutage kurzsichtig! Nach nur 10 Sekunden Lasertherapie pro Auge ist meist keine Brille…

Hornhaut-Transplantation: Prof. Peter Szurman

„Die Hornhaut, das Fenster zur Welt, muss klar bleiben!“ Die bahnbrechenden Entwicklungen des neuen Teiltransplantation-Systems in der Augenklinik…

Presbyopie/Altersweitsichtigkeit: Dr. Detlev Breyer

Ohne Brille älter werden wünschen sich viele von uns, aber mit zunehmendem Lebensalter können wir häufig immer schlechter in der Nähe sehen! Die…

Prof. Armin Wolf zu Netzhaut-Beschwerden

Die Netzhaut ist eine dünne, leicht zerreißbare Schicht im Augapfel. Wenn die Netzhaut verletzt oder geschädigt wird, kommt es in vielen Fällen zu…

Individuelle Linsenanpassung bei einer Grauen-Star-OP

Zwischen dem 65ten und 75ten Lebensjahr sind bei fast 90% der Bevölkerung Veränderungen der Linse durch den grauen Star zu erkennen.

Meilensteine in Diagnostik und Therapie bei Entzündung des Augeninneren

Es gibt Vielzahl von Auslösern für eine Entzündung der mittleren Augenhaut (Uveitis). Wichtig sind umfassende Diagnose und frühzeitige Behandlung.

Das kleinste Implantat im menschlichen Körper

Mit Hilfe moderner Therapien und winziger Stents lässt sich der Grüne Star (Glaukom) heutzutage gut behandeln.

Sicher, schmerzlos und ohne Nähte

Die Netzhaut ist ein sehr dünnes und sehr empfindliches Nervengewebe an der Hinterwand des Auges. Viele Verletzungen und Erkrankungen der Netzhaut…

Ohne Brille alt werden

Mit zunehmendem Alter versteift und verkalkt die Augenlinse, so dass wir in der Nähe schlechter sehen oder auch unter Nachtblendung leiden. Für…

Kurzsichtig durch Smartphones?

Die stundenlange Nutzung von Smartphones und Tablets bei Kindern und Jugendlichen ist nicht nur vielen Eltern ein Dorn im Auge, sondern wird auch für…

Hoffnung für Patienten mit altersbedingter Makuladegeneration

In Deutschland leiden etwa 4,5 Millionen Menschen an Altersbedingter Makuladegeneration (AMD), das entspricht etwa 20 Prozent der 65 – 74-jährigen.

Ein Leben ohne Brille dank Laserkorrektur

Durch eine vollständig berührungsfreie Laserbehandlung kann eine Kurz- oder Weitsichtigkeit innerhalb einer Minute korrigiert werden.